Surroundings

a cura di Antonella Flores

Nel 1973 Alik Cavaliere presenta, nell’ambito della XII Biennale d’Arte al Museo Middelheim di Anversa, l’installazione Surroundings.

Nel 1975 continua la ricerca Surroundings sulla vita quotidiana, a cui lavora fino al 1976, eseguendo la serie “Io e gli altri” (Surroundings IV, Boulevard Saint Michel 35), “Una storia quotidiana”, e “17 giugno 1976”.

I progetti e i materiali delle ricerche sono raccolti in una valigia o in una cartella.

Nel 1982-1983 progetta l’ambiente “Surroundings n.7”, incentrato sul rapporto tra vita e museo, in due interventi al Mercato del Sale di Milano (novembre 1982, febbraio 1983).

Nel 1984 una nuova versione di “Surroundings n.7” è realizzata all’Otis Institut di Los Angeles, una riflessione sul tema del museo o sulla contrapposizione tra “vero” e “falso”, inserendo nel suo lavoro la dimensione del tempo e della memoria.

Alik Cavaliere in questo periodo ha già abbandonato qualsiasi residuo di scultura in senso circoscritto: nell’installazione di Los Angeles l’artista per 34 giorni esegue una performance in progress, e vi implica il pubblico.

“Surroundings” rappresenta il punto d’arrivo di una ricerca che Alik Cavaliere ha intrapreso a partire dal dopoguerra, seguendo un percorso di grande coerenza.

Per quanto fosse difficile in quegli anni non cedere ai richiami di un impegno ideologico che non concedeva molto all’immaginazione, ha mantenuto la sua scultura in un ambito di figurazione, contrastando contemporaneamente ogni rischio celebrativo, ogni scadimento nella banalità e nella retorica; infatti già i suoi primi personaggi non sono deformati da un eccesso di sofferenza espressionistica, ma piuttosto si formano faticosamente, come si formano radici, tuberi, piante, organismi e a volte gli uomini, in continua fase di crescita, mutevoli.

Nel ciclo “Le avventure di Gustavo B” (1961-1963) Cavaliere coglie la solitudine e la desolazione degli umani, ma anche il gioco, l’allegria, le relazioni familiari di un tormentato omino di bronzo che si muove in un ambiente assurdo, fatto di oggetti trovati, vetri, specchi, legno, e ancora bronzo, dove ogni rapporto è improbabile ma verosimile, anticipando un mondo che sarà di Beckett.

Per un certo periodo rimette in scena la mitologia antica.

Fra il 1965 e il 1970, la poesia di Lucrezio gli ispira la creazione di alberi e frutti di bronzo, corrosi, quasi nature fossili, dove a volte risplende un frutto lucido, levigato e inarrestabilmente energico.

A partire da questa ispirazione, Cavaliere riprende i temi delle metamorfosi e colloca nei cosiddetti “giardini della memoria” “Apollo e Dafne” (1970), “A e Z aspettano l’amore” (1971) e più tardi “Narciso” (1986) e l’enviroment “Pigmalione”, 1986-7.

L’opera “I processi” (Biennale di Venezia, 1972), con testo per voce recitante di Roberto Sanesi e musica di Bruno Canino, è una vera e propria messa in scena di impianto elisabettiano, dove teatro e patibolo insieme si rimettono in gioco, fra manichini di giudici, re, generali, alberi capovolti, nudi femminili ingabbiati, moltiplicando nel grande fondale a specchio un coacervo di orrori.

È il punto di svolta: Cavaliere già mette in relazione di spazio-tempo, le forme del progetto con il loro divenire.

Scrive l’artista: “ho sempre inteso rompere il rapporto con la scultura celebrativa, monumentale, ufficiale( e quando per l’uso privato e la sua piccola dimensione rischiava di mantenere un carattere celebrativo, assoluto, pretenzioso, penso mi abbia aiutato l’ironia, introdotta attraverso qualche elemento che smitizzasse l’opera, consentendo un lieve distacco, un attimo di più disincantato approccio); ho cercato di cogliere gli stimoli, il senso di una profonda trasformazione dal privato al pubblico, in un ostinato tendere al fine che l’uso sia pubblico, non solo la destinazione e che l’apporto privato in tale uso sia determinante…”.

Ciò che ormai gli interessa è la dilatazione dello spazio, la relazione tra il progetto e il suo divenire, straordinario tentativo di superare l’opera semplicemente continuando a farla, stratificando uno sull’altro ogni risultato transitorio raggiunto.

Scrive ancora Cavaliere:

“Ho “giocato” creando ambiguità tra racconto e tema, tra l’opera e lo spettatore, anche attraverso l’uso di “soggetti letterari”, decadenti, banali, dalla lacrima facile, dalla comprensione immediata…

Ho cercato di costruire una scultura spettacolo, operando contemporaneamente sul tempo, sia pure in modo piuttosto arbitrario…

Ho agito prevalentemente sullo spazio, frantumandolo, consentendo allo spettatore di muoversi all’interno dell’opera/scultura e ponendolo potenzialmente in condizione di produrre avvenimenti.”

Per attuare questo progetto, nasce “Surroundings”: l’artista sceglie la parola inglese perché, a suo dire, riassume il senso delle “cose circostanti” con precisione, laddove intende sottolineare l’influenza dei fattori esterni, concomitanti, casuali oppure prevedibili, rendendoli determinanti per l’opera stessa, soprattutto nello sforzo di fondere spazio-tempo; lo spettatore stesso sarà attore nello spazio e, per questo motivo, non ci saranno personaggi o manichini, e sarà lo spettatore stesso a far vivere a propria dimensione lo spazio e gli oggetti, essendo posto in condizione di produrre avvenimenti. In pratica, la stessa opera coinvolge lo spettatore, forza la frettolosa disattenzione di un pubblico abituato da troppa informazione culturale a non vedere, a non gestire liberamente il proprio “spazio” mentale.

Nel 1973 Cavaliere descrive con precisione “tecnica” l’opera che intende realizzare, spiegando allo spettatore nei minimi particolari cosa vedrà (e cosa sentirà), fornendo specifiche univoche e complete, quasi un capitolato:

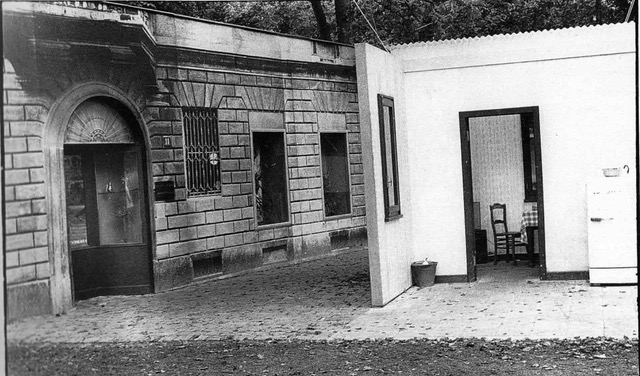

“Un tratto di strada, da un lato un muro dall’altro un negozio.

L’ingresso del negozio è costituito da una porta, con due vetrinette ai lati. Il negozio è a due “luci” con altre due vetrine grandi. La facciata della casa sezionata (parte di un tutto trasportato altrove) è realizzata con un’immagine fotografica al vero che renderà consueto e già percorso il nostro itinerario. Le vetrine saranno reali, innestandosi nella parete sottile con una propria presenza: vetro, legno, alluminio e profondità sufficiente per contenere oggetti esposti. Un primo momento “artistico” ci viene proposto dai contenuti delle vetrine: ci sono delle piccole sculture mie, di vari periodi (una decina in tutto). Di fronte, sull’altro lato della strada, c’è un muro. Un muro senza apertura, anonimo. Vi sono sopra dei manifesti in parte chiaramente leggibili, altri sovrapposti (forse dei segni se i visitatori ne faranno). Svoltando sulla strada laterale sul lato del muro descritto c’è una porta che può essere aperta dal visitatore per permettergli di entrare in una stanza. Qui sia la porta che ogni altro oggetto (vetro, alluminio, legno) avrà una propria corposa fisicità. Siamo all’interno. Tutto è nuovamente familiare. Le pareti-tramezze sono rivestite di tappezzeria (in carta lavabile). L’arredo è modesto: un letto, parzialmente disfatto, un tavolo, un lavandino, un televisore, la radio, alcuni oggetti di uso quotidiano. Una finestra. Tutto è vero. Se vi sarà (ancora non so) qualche oggetto “rifatto” sarà rielaborato per accentuarne le caratteristiche e la storia, ma in una dimensione spersonalizzata, generica, ancora anonima, media: in ogni caso non come rielaborazione artistica. La televisione è aperta: il volume dell’audio è tenuto molto basso. Anche la radio suona. Ancora: ho registrato il rumore di ciò che avviene nella stanza: una persona si muove, si alza dal letto, si lava, prepara la colazione. Poi le persone sono due, percepibili solo attraverso il rumore della registrazione, poiché non vi è quasi dialogo: solo poche parole, dette, mormorate, senza risposte dirette.

Il soffitto della stanza è trasparente, dipinto con nuvole e cielo (avrà uno sfacciato aspetto da siparietto teatrale). La finestra è collocata nella parete opposta alla porta, si affaccia sulla strada, un’altra strada, secondaria. Ci sono degli alberi: fra gli alberi è steso un telo, uno schermo da proiezione. Una moto sarà ferma in strada. Dietro, nel prato (non realizzato, ma indicato o tracciato) c’è un generatore di corrente (a nafta) in funzione. La stanza, attraverso la finestra, ci consente di cogliere all’interno elementi esterni. Fra gli altri il rumore del traffico (sarà solo rumore perché, quando usciremo non ci sarà traffico). Dalla finestra scorgiamo le immagini proiettate sul telo: le immagini costituiscono il secondo momento “artistico” che è dato dall’artificio, dalla tradizione, dalla diversa dimensione del materiale usato. Sarà proiettata tra immagini filmiche e diapositive una vicenda recitata da un attore “tipico” allo spazio proposto e che nello stesso spazio dove stiamo guardando si muove e agisce, fa vivere gli oggetti, sempre raccontandone la storia, ovvia, scontata. Tale racconto sarà parallelo, concomitante agli altri avvenimenti interni ed esterni e lo spettatore non sarà tenuto a seguire tutto il fluire dell’immagine.

Lo spettatore stesso sarà a sua volta attore nello spazio.

L’opera è pronta. Alleghiamo uno schizzo- progetto (sommariamente illustrativo). Diamo un titolo:

” Surroundings”. Ma dove esporla? A quali spettatori (attori o guardoni) proporla? O farla, come in certe epoche, per uno spettatore solo (eventualmente inesistente)”. 28 marzo 1973

L’opera è stata presentata nel 1973 alla dodicesima Biennale di Middelheim, Anversa, dove tutt’ora si trova, in quanto nel 1976 è stata ivi realizzata un’istallazione permanente sul progetto di quella del 1973, ma con un aspetto che richiama un ambiente meno italiano, adattato alla città di Anversa.

Il Museo di Middelheim è stato recentemente rinnovato: le opere, compresi i Surroundings di Alik, sono state restaurate ed è stata proposta una nuova presentazione dei lavori presenti al pubblico

Alik Cavaliere espone un ‘ambiente’ alla 12a Biennale di Middelheim. I frammenti di strade e case erano chiaramente di ispirazione italiana. Tuttavia, l’opera nella collezione del Museo Middelheim ha un aspetto più di Anversa. Una fila di negozi di fronte a un muro nudo e spoglio. Puoi entrare in una stanza attraverso una porta. L’artista lo riassume così nel 1963: ‘Ho sempre utilizzato la materia come fa un regista, o come fa un narratore. Lavoro con la memoria e cerco di trovare percorsi, labirinti, dove incontrare gli spettatori e poi perdermi con loro nell’opera stessa. Questo può accadere sia psicologicamente che fisicamente. Puoi ottenere qualcosa del genere attraverso il potere della prospettiva o attraverso la chiusura di certe forme. In ogni caso, il mistero, ciò che è nascosto, resta importante da qualche parte.’

Installazione del nome dell’oggetto, scultura architettonica

Data di acquisizione 1973

Metodo di acquisizione dell’acquisto – Cavaliere, Alik

Documentazione

Alik Cavaliere: I luoghi circostanti, Dintorni, 1992

Catalogo della collezione del Museo della scultura all’aperto Middelheim; Middelheim Anversa [inventario], 1993, p. 23, fig.

Collezione del Museo di Middelheim online